经过19天的紧张工作,9月3日,瑞金医院援助三亚医疗队启程回沪。亲吻椰风海韵,作别碧海蓝天,诗情画意的三亚,留下瑞金医疗队难忘记忆。

瑞金医院援助三亚医疗队,共50人。包括10名医生、38名护士以及2名辅助人员。他们中超过一半队员有着武汉、上海一线抗疫经验。曾参与新冠重症病房、定点医院、方舱医院的救治工作。此次来到海南三亚,大家在队长陈巍的带领下,心往一处想,劲往一处使,做好每一件“小事”,帮助患者顺路“出舱”。

入舱有先有后 呵护不分长幼

三亚第三方舱C2区域,是瑞金医疗队负责的区域,以收治轻症和无症状感染者为主。自8月17日以来,已经有156位患者痊愈出舱,他们中,年龄最大的84岁,最小的4个月。

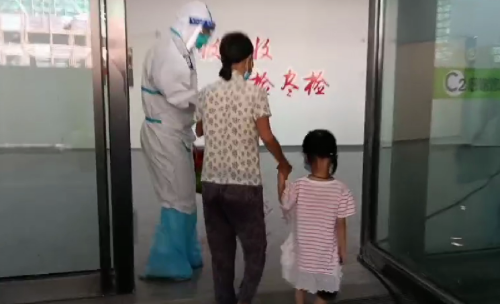

(队员接小钥匙和她的外婆入舱)

开舱第一晚,一个叫小钥匙的女孩和她的外婆引起了队员们的注意。小钥匙今年才10岁,而她外婆是阿尔兹海默症患者。他俩都是在社区筛查中发现感染新冠病毒的。为照顾好这“一老一小”,护士将她们安置在离护士站最近的地方。

10岁的小钥匙说不清感染病毒的原因,外婆更是无法正确表达自己的想法。而一口海南当地方言,也让医疗队员听得一头雾水。为了解老人的病史和需求,队员们在病区里不断寻觅老人的同乡,通过他们的“翻译”,才大致搞清楚,帮老人完成了登记手续,同时,还联系上了祖孙俩的家属。而家属此刻也正在担心失去联系的祖孙二人。当电话里听到医疗队的声音,家属们一颗心才落了下来。

(亮灯处为瑞金医疗队管理的第三方舱医院C2区)

晚上,方舱里渐渐“入睡”,病区里只有值班医生朱海星和李彬寅巡视的脚步声。一百多号病人,他一边观察一边记录。

在1楼54床的苏老太病床前,他们发现老太太在床上翻来覆去,初步检查没有发现异常,但老人呼吸频率很快。朱海星马上联系了当班护士曹梦迪,指脉氧监测发现,苏老太氧饱和度不到90%。便立即安排吸氧,吸氧后苏老太的氧饱和度仍没有改善,于是,医疗队迅速地联系了转运。

几天后,小钥匙祖孙俩的核酸测定达到了出舱的标准,队员们又犯难了——一老一小都没有手机,家属不能直接来接,怎样能够安全地把祖孙俩平安交到家属手里?医疗队支部书记苏颋为马上向队长陈巍医生汇报,经指挥部协调,获得了可以在方舱医院外交接的具体地址。地址、时间、证明……每一个交接环节,队员们都反复地核对、电话确认。

一次对话、一个问候,都能够给患者家属带去温暖。“我们来到海南三亚,不仅仅是来援助抗疫,更是要把瑞金的工作作风带到三亚。”陈巍说。

在方舱里,医疗队员们发挥各自专业特长,有的开展心理疏导、有的开展健康宣教,在病区内,常常看到医生、护士指导患者练习八段锦的场景。

(队员们带领患者练习八段锦)

心怀瑞金 情系天涯

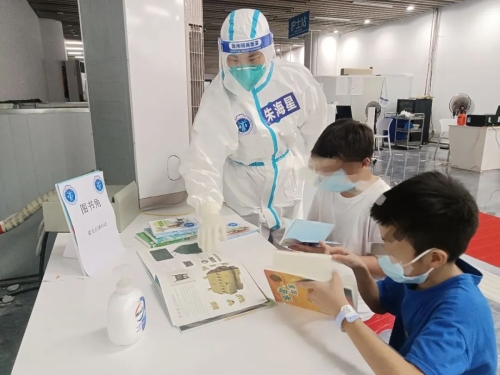

在瑞金医院负责的C2舱内,有一处独家“网红”打卡处——“197号”文化角,吸引不少患者驻足观看。

医疗队员们不仅自己来到了三亚,更是把瑞金医院的精神带到了三亚。这是支部书记苏頲为想出的一个好主意:“这里原是一个体育场,舱内多是被隔起来的白墙,做一面漂亮的文化墙,把瑞金美丽的院景、百十年的文化带过来,既装饰了病房,又舒缓了患者压力,让患者有一种安心的感觉。”

(为孩子们准备的图书角)

文化角里既有新冠科普海报,也有瑞金参与历次重大公共卫生灾害的足迹,在这个文化角里,还会举办科普讲座,为患者答疑解惑。

今年52岁的工勤师傅陈祥福也是随队出征的队员之一,主要负责收垃圾,发饭,还有消杀工作。他说,虽然来瑞金时间不长,但他也是一名抗疫老兵了。在今年春天大上海保卫战中,他在嘉荷方舱工作,后来又去总院急诊支援,这次又报名来到三亚。

(一排右一为陈祥福师傅)

陈祥福还爱写诗,有了文化角,他就有了用武之地。他经常创作一首首脍炙人口的作品,发在队友群里。离开三亚的那天,他又写了一首诗:

白袍光华自天成,

三亚沙场又点兵。

任凭疫情多反复,

捷报飞来终回程。

陈师傅说,大文豪苏东坡被贬海南,他曾写下两句诗:“沧海何曾断地脉,白袍端合破天荒。”

这两句诗,似乎也是为我们上海援琼医疗队所写——大海隔不断我们对海南人民的深情,我们身穿白袍来到天涯海角,与你们并肩而行!

撰文:李东

沪公网安备 31010102004954号

沪公网安备 31010102004954号

沪公网安备 31010102004954号

沪公网安备 31010102004954号