今年,正值陈生弟在瑞金医院从医执教整整40年。40年,他见证了瑞金医院在改革开放大潮中的飞速发展;40年,也成就了他成为国内乃至国际神经病学领域的著名专家。

人生没有白走的路,幸运总是会眷顾努力的人

1972年,17岁的陈生弟响应号召,作为知青离开大上海到安徽农村插队。三年的农村生活,他吃苦耐劳、为人真诚、勇挑重担。由于表现突出,组织上将乡村优秀知青上大学的宝贵推荐名额给了他。

作为第四批工农兵学员,陈生弟成为上海第二医学院的学生。在学期间,他一如既往的刻苦努力;毕业时,凭借优秀的成绩,留在了同学们都向往的瑞金医院,正式开启了从医之路。

其实,青年陈生弟并没有想过做医生,但他一直是一名严格意义上的好学生——喜欢动脑筋,做事认真仔细,努力做好每一件事。所以,即使在“停课闹革命”的年代,他的功课依然优秀。

不可否认,做医生是辛苦的,但陈生弟从没有打过退堂鼓,这也得益于他插队时的经历。“这段插队经历对我来说异常珍贵,因为所有的历练都已成为今天的硕果——能够成为医生为患者解除痛苦,拥有的是其它任何职业都难以拥有的成就和幸福,我深信人生没有白走的路,幸运总是会眷顾努力的人” 陈生弟如是说。

干一行、爱一行、专一行,终会甘之如醴

临床实习阶段,陈生弟喜欢心血管内科,但最终留在了神经内科。当时这一学科起步较晚,在国内发展滞后,而且由于检查设备有限,错综复杂的脑神经看不到、摸不着,学习起来不仅枯燥,难度也很大。

“我们这一代人,想法比较简单,就是要干一行爱一行,干一行专一行!” 虽然在当时是一个被动的选择,但陈生弟不喜抱怨、踏实努力的天性,让他在勤奋的探索中,逐渐探寻到了神经内科独特的魅力——具有很强的逻辑性和严谨性,就像福尔摩斯那样,一步步抽丝剥茧,推导出病损的部位,并结合辅助检查捕捉“真凶”。

在一次会诊中,他遇到了一位得了“怪病”的患者,她自9岁起便行走异常,各方求治,始终诊断不明、治疗无策,最终无法行走,二十多年生活不能自理。陈生弟对患者进行了细致的检查,果断诊断出她得了一种罕见的神经遗传病——多巴反应性肌张力障碍,并随即给患者服用了“美多芭”。服药一刻钟之后,奇迹发生了!患者竟能自如下地行走了!患者喜极而泣,谁能想到一次精准的诊断、一颗小小的药片竟能在刹那间改变她的人生!

这件事对陈生弟触动极深——高超的医术不仅是救治病痛,还能改变一个人的命运!“我很感谢这位病人,因为这个病例,也更坚定了我勇往直前、攀登医学高峰的信念!”

师恩如海,衔草难报,所以怎么努力都不为过

谈起恩师徐德隆教授,陈生弟满怀感恩之情。记忆中的徐德隆教授英姿挺拔、气宇轩昂。他不仅是医院神经科的主任,也是中央高级首长的保健医师。他为人正直谦逊,对学生的要求非常严格,所以大家都怀有一份敬畏之心。陈生弟说,那时做住院医生,大家都是名副其实的“住院”医生。工作日都在医院,晚饭后还要回到病房继续写病史、管病人、看书,周末才能回家,完全扎根在临床一线,但也因此得到锤炼和迅速成长。

虽然严格,但徐教授也极其爱护年轻人,并不吝提拔他们。正是如此,陈生弟两度破格晋升为副主任医师和主任医师,1996年就成为当时上海第二医学院最年轻的博导。直到陈生弟做了科主任之后,无论在主办的学术会议还是在科室的医疗、管理等方面徐教授都会出谋划策和鼎力支持。

徐教授也是陈生弟的人生导师。80年代的出国潮时,正在攻读硕士研究生的陈生弟也萌生了出国深造的念想。徐教授却意味深长的告诉他“毕业了再去也不迟”。最终,陈生弟听从了导师的意见。“对比同时期出国的人,如果当时我执意要走,也会留在美国从事科研工作,但也失去了继续做医生的机会,更不可能成就今天为学科发展作出贡献的自己。”

只有年轻人都成长起来,学科才更有希望

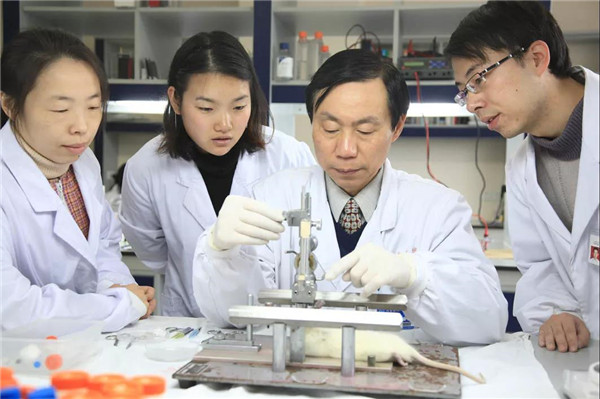

担任科主任后,陈生弟也继续秉承他的导师们对于后辈的培育提携之心。陈生弟善于挖掘和激发每个年轻医生的潜能,并以高标准严要求敦促他们实现自我价值。正是在这样的严格要求下,学科得到了迅猛地发展,荣获诸多奖项并成为国家重点学科;几乎每位医生都获得多项国自然基金项目,这个数量远远领先于国内同行的水平。

同时,他有计划地选送青年医生们出国深造。虽然科室人员紧张,医疗压力很大,这项人才培养计划实施起来颇有难度,他仍顶住压力,努力创造机会。他深信,只有年轻人都成长起来,学科才更有希望!尽管在这种“送出去”的培养模式中,可能出现人才的流失,但他始终认为,竭尽所能培养年轻人是最正确的选择。正因为这样的眼界和胸怀,如今的瑞金医院神经内科涌现出了一大批优秀的人才。

陈生弟寄语青年:“在我年轻的时候,没有赶上读书的好时代。从医学院毕业时,还在学习《新概念英语》,但今天的我已经在四十多场国际学术会议上做英语演讲了。现在的年轻人虽然压力更大,但是基础也更好,要是能克服惰性,自我加压,一定能够获得更大的成功。”

每个人都有潜力,但每个人也都有惰性。陈生弟在自身的成长经历和科室管理实践中,深刻地体会到这样一个真谛:幸运总是会眷顾努力的人。

文/韩康妮

陈生弟,神经病学教授、主任医师、二级教授、博士生导师,中国共产党党员。中国帕金森病研究组织创建人、国际帕金森病及运动障碍学会执委,在国际神经病学领域尤其是帕金森病研究领域具有崇高的知名度。在以帕金森病为代表的神经变性疾病的基础与临床研究中取得了许多项在国内外产生重要影响的成果和业绩,先后获得国家及省部级科技奖励30项;发表学术论文600余篇(SCI收录240余篇);主编(译)及参编20多部教材和专著;已培养指导博士后及博硕士研究生100余名;创建并主编我国首本国际神经病学杂志Translational Neurodegeneration。获国家有突出贡献中青年专家、全国五一劳动奖章、2017年度上海市“神经内科医师德技双馨奖”、第二届“仁心医者·上海市杰出专科医师奖”等荣誉称号,享受国务院政府特殊津贴。

沪公网安备 31010102004954号

沪公网安备 31010102004954号

沪公网安备 31010102004954号

沪公网安备 31010102004954号